「報連相(ほうれんそう)」ってそもそも何?

「報連相(ほうれんそう)」とは、

- 報告(ほうこく)

- 連絡(れんらく)

- 相談(そうだん)

の頭文字をとった、ビジネスマナーの基本中の基本です。

たとえば──

- 上司から任された仕事の進捗を伝える:→ それは「報告」

- 会議の日時を周囲に伝える:→ それは「連絡」

- 自分だけで判断できないときに相談する:→ それが「相談」

この3つを適切に行うことで、チームとしての信頼関係が生まれ、仕事が円滑に回るようになります。

とはいえ、「どう話せばいいか分からない」「話しかけるのが怖い」と感じている新入社員・若手社員も多いはず。

今回は、そんな人のために「上司に“可愛がられる”報連相のコツ」を分かりやすく解説します。

「上司に声をかけるのが怖い…」その気持ち、よくわかります

いざ行動に移そうと思った時に、このように感じたことはありませんか?

- 「上司が忙しそうで、話しかけるタイミングがない…」

- 「この程度で報告するのは迷惑かな?」

- 「いつも緊張して、うまく報告できない…」

報連相は、わかっていてもできないことが多いもの。

でも実は、「こまめな報連相ができる人」ほど、上司から信頼され、結果として“可愛がられる存在”になっていきます。

報連相ができないと、信頼が育たない理由

そもそも、なぜ報連相がビジネスにおいて重要だと思いますか?

もし、”あなたが部下をマネージメントする上司”だとしたら、報連相を怠る若手社員をどのように感じますか?

スクロールする前に、一度少しだけ時間を取って、自分で考えてみてください!

~ちょっと脱線!~

ビジネスの場において、「相手の"立場"/"役割"だったら、どう感じるのか?」という自問をするのがおススメ!

「"上司"ならどう考えるか?」「"お客さん"ならどう考えるか?」と思考を巡らせることで、その時々で重要なことを明らかにするという考え方があります。マーケティングの思考法ですね!

これについては、別の記事でまとめてありますので、是非こちらも読んでみてください。

上司が感じる“見えない不安”とは?

どうでしょうか?

私がパッと思いつくものを列挙してみました。

「進捗、大丈夫かな…?」

報告がないと、「進んでいないのか?問題があるのか?」と不安に思われがち。

特に若手は、途中経過の共有がないと不安に思われやすいんです。

「悩みを抱えていないかな?」

「1人で抱え込んでないかな…」とメンタル的な部分を心配されることも。

相談がない=問題に気づいていないのでは?というマイナスの想像をされてしまいます。

ほかにも、相談がない=気づかずにトラブルになりそう…と警戒されることもあるかもしれません。

「何を考えているか分からない…」

コミュニケーションがないと、“感情が読めない”、“怖い”と思われることも。

年の離れた上司の場合、「若い人が何を考えているのか分からない」と苦手意識を”勝手に”思っているケースもあります。

報連相は、安心して仕事を任せられる部下になるための土台になるんです。

上司に可愛がられる報連相のコツ5選

では、一転して、「こんな報連相なら大歓迎!」と上司に思われる、好印象を与える報連相のポイントを紹介していきます!

先に伝えておくと、報連相は単なる情報の伝達ではありません。

適切な報連相は、皆さんの仕事への意識、課題解決能力、そして上司への配慮を示す絶好の機会です。

この機会を最大限に活用して、他の新入社員・若手社員と一歩差をつけちゃいましょう!

①:困る前に“早め・こまめ”に報告する

ギリギリになってから「実はうまくいっていません」はNG。

困る前に共有しておくことで、上司の安心感を得ることができます。

上司が「あのプロジェクトの進捗、どうなってる?」と尋ねる前に、自分から状況を報告する「先手必勝」の報連相は、上司に安心感を与え、皆さんの主体性や責任感を示すことにつながります。

- 着手時:「○○の件、本日着手します」

- 進捗報告:「○○まで進みました。順調です / △△で問題が発生しています。」

- 完了報告:「○○の件、完了しました。結果は、・・・・。」

- 見込み変更時:「納期が2週間遅れそうです。/ 当初の見込みよりもコストがかかりそうです。」

特にトラブルや遅延など、悪いニュースほど早く伝えることが重要です【Bad News Fast/First】。

②:結論→理由→質問の「報告フォーマット」を使う

上司は常に多くの情報を処理しています。そして、なにより忙しい!

だらだらと経緯を話すのではなく、まずは結論を簡潔に伝えましょう。

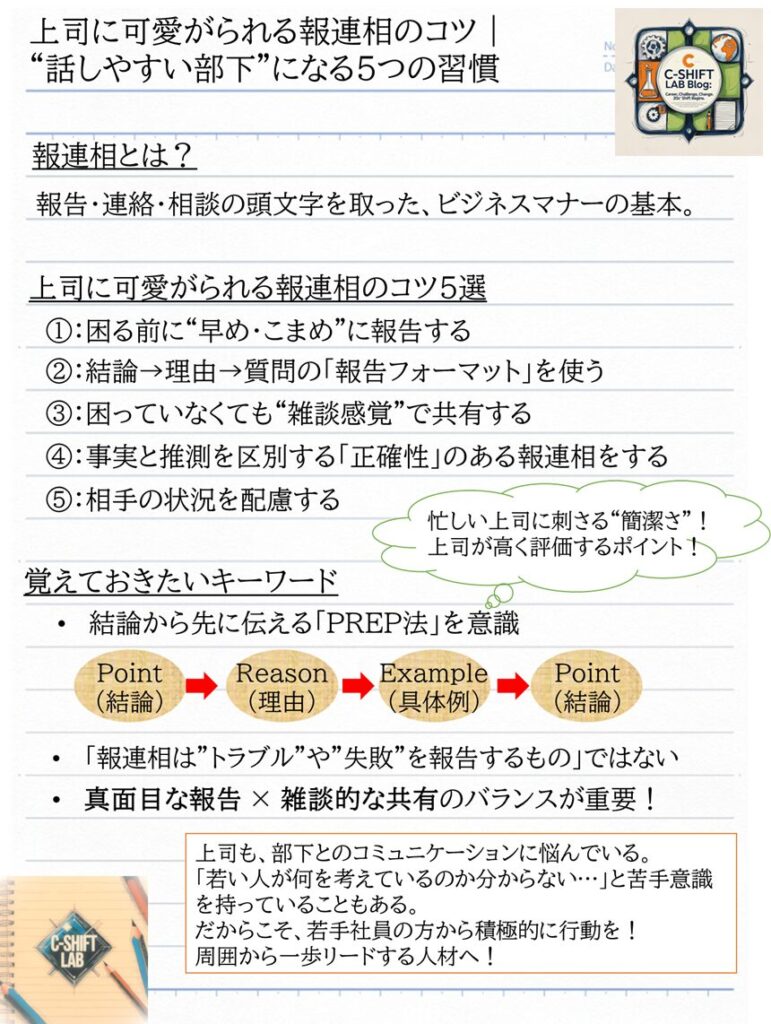

結論から先に伝える「PREP法」を意識することがおススメ!

加えて、次のアクションに関する助言を求める”質問(Question)”も有効です。単純な”指示待ち”ではなく、次の行動を主体的に考えていることもアピール出来ちゃいます!

- Point(結論):何が言いたいのか?

- Reason(理由):なぜそう言えるのか?

- Example(具体例):具体的な事実やデータ

- Point(結論):改めて結論を強調

- Question(質問):次のアクションの確認;「このまま進めてよさそうでしょうか?」

このPREP法を意識することで、上司は短時間で状況を把握でき、皆さんの話の意図を正確に理解できます。忙しい上司にとって、この簡潔さは非常に高く評価されます。

~ 上級者への道 ~

解決策や自分の意見を添える「建設的な報連相」

問題点だけを丸投げするのではなく、

「〇〇という問題が発生しましたが、△△の解決策を考えています。いかがでしょうか?」

のように、自分なりの解決策や意見を添えて、最後に "Question(質問)" をすることで、上司は皆さんの思考力や問題解決能力を評価します。

もちろん、完璧な解決策でなくても構いません。「自分なりに考えてみた」という姿勢が重要です。上司は、皆さんの成長を促すために適切なアドバイスや方向性を示してくれるでしょう。

③:困っていなくても“雑談感覚”で共有する

多くの若手社員が勘違いしがちなのが、「報連相は、”トラブル” や ”失敗” を報告するもの」という思い込みです。

もちろん、問題が起きた時の報連相は大切ですが、同じくらい大事なことは “なんでもないこと” を共有する力。

これは、上司との関係性を深めるために非常に有効です。

なぜ“雑談報告”が効くのか?

それは、上司にとって「あなたの動きや考え」がクリアに見えるようになるからです。

例えば…

- 「このタスク、意外とスムーズに終わりましたよ!」

- 「○○課の△△さんと話したら、こんな反応でした。意外と好感触でした!」

- 「こんな実験してみたんですけど、面白いデータが出たんですよ!」

小さな報告でも、「主体的に動いているな」「先を見て仕事しているな」と伝わるポイントになります。

~ 私の体験談 ~

筆者が働く職場は、日々実験業務があります。そういう職場では、上司も元々は研究職で、研究が好きでバリバリと働いていた人が多いです。

そんな上司も出世することで、沢山の雑用に追われ、研究をする時間はなくなるそう。

ある日、私は上司のもとへ雑談しにきました。雑談内容は、上司の仕事には全く関係ない実験データの話。

いつもデスクの前で険しい表情を浮かべている上司でしたが、この話はノリノリで聴いていました。「日々つまらんデスクワークばかりだからね。部下と実験データを熱く議論する方が方が、10000倍楽しいよ!いつでも雑談しに来てほしい!(笑)」と。

"効率"だけを考えたら、雑談的な報連相は無意味にも思えますが、話しかけやすい雰囲気の土台を作るという意味では、とても重要だったんだとと気付けたエピソードでした。

④:事実と推測を区別する「正確性」のある報連相をする

報連相においては、客観的な事実と、皆さんの推測や意見を明確に区別して伝えましょう。

なぜ報連相において、「事実と推測の区別」が必要であるのか?

誤った判断や意思決定のリスク

上司は、皆さんの報告に基づいて次のアクションを決定します。事実に基づかない推測が混じった情報では、誤った状況認識をしてしまい、結果として間違った判断や意思決定をしてしまうリスクが高まります。

例えば、

- 悪い報連相の例: 「〇〇社の案件、競合に取られそうです。担当者がやる気なさそうで…」

- 良い報連相の例: 「〇〇社の案件で、競合の△△社が先日、同様の提案書を提出したとの情報が入りました(事実)。これまでの担当者の動きから、先方の要求に十分応えられていない可能性があり、このままでは厳しいかもしれません(推測)。」

後者のように事実と推測を分けることで、上司は「競合の動き」という事実と「提案内容の問題」という推測を切り離して検討し、より建設的な指示を出すことができます。

問題の本質が見えなくなる

推測が混じると、問題の本当の原因や状況が不明瞭になります。

上司は問題解決のために、何が実際に起こっているのか、その背景に何があるのかを正確に把握する必要があります。

推測はあくまで仮説であり、事実ではないため、それに基づいて行動すると的外れな対応になる可能性が高いです。

例えば、

「システムエラーでデータが消えたようです」と推測で報告すると、上司は「ようです」の部分に引っかかり、「本当に消えたのか?」「原因は何なのか?」と、さらに確認が必要になります。

「システムエラーでデータが消えました(事実)。おそらくネットワークの不具合が原因と思われます(推測)」と明確に区別することで、上司は事実である「データ消失」に対する緊急対応を指示しつつ、「ネットワーク不具合」という推測の検証を進めることができます。

⑤:相手の状況を配慮する

報連相をする際は、上司が今、どのような状況にあるかを配慮することも大切です。

- 忙しそうであれば、「今、少しお時間よろしいでしょうか?」と声をかける。

- 長くなりそうであれば、「〇〇の件で5分ほどお時間をいただけますでしょうか」と目安を伝える。

- 緊急性に合わせて、対面、電話、チャット、メールなど適切な手段を選ぶ。

『親しき中にも礼儀あり』。相手の事を配慮しつつ、適切なタイミングで報連相することで、相手からの印象はぐっと上がります!

まとめ|報連相が上司との“距離”を縮める鍵

“できる若手”ほど、報告・連絡・相談を「日常の会話」に落とし込んでいます。

「ちょっとだけ話しておくか」くらいの気軽な共有が、上司との信頼貯金になります。

真面目な報告 × 雑談的な共有のバランスが取れると、

「報連相が上手い若手」として、一目置かれる存在になれるでしょう。

少しずつでOK。

まずは「報告してみる」「相談してみる」から、始めてみましょう!

“報告のハードル”を下げて、日常化することが最大のコツです。

ラボメンバーのひとこと

“報告がない”が一番怖い。安心させてくれる部下は貴重なんです。

そうなんですね!たしかに、雑談っぽい共有するだけで、上司との距離がグッと縮まった感じがします!それ以来、上司からも雑談しに来てくれるようになって、報連相しやすくなりました!

上司は忙しいから、失敗しないと報告しちゃいけないって思ってたけど、違うんですね!

この記事のポイントをラボノート1枚にまとめてみました!

ご活用ください ↓↓

コメント