「指示待ち」から抜け出す鍵は、“マーケティング思考”にある

「もっと主体的に動いてほしい」

「顧客目線が足りないんだよな~」

「他部署の動きを考慮できていないんだよな…」

そんなフィードバックを上司からもらった経験はありませんか?

入社1年目~3年目のうちは、与えられた業務をミスなく遂行することが最優先。

ですが、それだけでは、まだ「替えのきく人材」という評価で止まってしまいます。

どんな職種・業界であれ、今の時代に必要とされる人材にある共通点があります。それは…

マーケティング的な視点を持って仕事をしていること

マーケティングって、営業や広報の仕事でしょ?

自分は、研究職だからマーケティング思考とか関係ないな!

こんな風に思っていませんか?もしそうであれば、それは大きな誤解です!

実は、マーケティング思考は、職種や業界に関係なく、すべての仕事に共通する強力なスキルになります!

マーケティング思考とは何か?仕事への応用とは?

まず、「マーケティング」と聞くと、商品の宣伝や販売促進をイメージする人が多いでしょう。

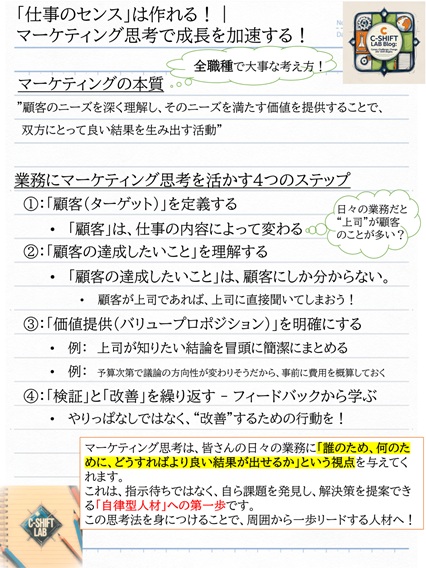

しかし、本質的なマーケティングとは、

"顧客のニーズを深く理解し、そのニーズを満たす価値を提供することで、双方にとって良い結果を生み出す活動"

そして、“マーケティング思考”とは、このマーケティングの本質を、日々の仕事に応用していく考え方の事です。

これを若手社員の仕事に当てはめるとどうなるのか?

- 「この資料は誰が見るのか?」 – 誰を”顧客”と捉えるか?

- 「その”顧客”は、何を求めるのか?」 – どんな情報があれば、”顧客”が動きやすくなるか?

- 「どうすれば、“顧客”のニーズに応えられるか?」 – どういう価値を提供できるか?

- 「先回りして、“顧客”の負担を減らせないか?」

このような問いを常に持ちながら、”相手視点”で仕事を進めていくことが、マーケティング思考です。

なぜ、どの業界・職種にもマーケティング思考が必要なのか?

皆さんがどんな仕事をしていても、必ず「顧客」が存在します。そして、皆さんの仕事は、その顧客のニーズを満たし、何らかの価値を提供することです。

【営業職】:顧客(社外)の課題を解決する商品・サービスを提案する

【研究・開発職】:顧客(社内外)が、”欲しい!”と思う製品やシステムをデザイン・開発する。

【経理職】:社内の各部署(←顧客)がスムーズに業務を進められるよう、正確な会計処理や情報を提供する。

【人事職】:社員(←顧客)が働きやすい環境を整え、能力を発揮できる制度を構築する。

【全職種】:上司(←顧客)が求めている情報を把握し、先回りして調査結果にまとめておく。

顧客の対象は社外の人に限った話ではありません。社内の同僚、上司、他部署、果ては未来の自分まで広げることが出来ます。

マーケティング思考を持つことで、皆さんの日々の仕事は、単なる作業ではなく、顧客への価値提供という明確な目的を持つようになります。

これにより、仕事の質が向上し、周囲からの評価が高まり、自身の成長にも繋がっていくのです。

業務にマーケティング思考を活かす4つのステップ

皆さんの日常業務に、このマーケティング思考を活かすには4つのステップが重要です。

- ①「顧客(ターゲット)」を定義する

- ②「顧客の達成したいこと」を理解する

- ③「価値提供(バリュープロポジション)」を明確にする

- ④「検証」と「改善」を繰り返す – フィードバックから学ぶ

1つずつ具体例を交えながら説明していきます。

①「顧客(ターゲット)」を定義する

まずは、”誰に向けたアウトプットなのか”を明確にすること。

- 上司なのか?社外の顧客なのか?チームメンバーなのか?

- その人は何を知りたくて、どんな立場で、どんなゴールを持っているか?

マーケティングでは、「顧客(ターゲット)」を定義することを「ペルソナ設計」と言います。

若手社員にありがちなのは、「自分が出しやすい情報だけを並べてしまうこと」。

しかし、相手が求めていないなら、それは”情報の押し付け”になってしまいます…。

~ 私の失敗談 ~

私が新入社員の頃、業界の勉強も兼ねて、様々な分野の情報収集を欠かさずに取り組んでいました。収集した情報の中で、自分が「これは大事だ!」と思ったものに関しては、周囲の同僚・チームメンバーへと共有することで、仕事をした気分になっていました。

しかし、チームメンバーに共有していた情報は、あくまで”私”が大事だと思ったこと。

“チームメンバー”が求めている情報ではなかったということを、後々同僚から教えてもらいました…。提供していた情報量も多すぎると…。

今思い返してみると、なんと“空回り”している新入社員だったことでしょう。

自己満の活動ではなく、”相手(顧客)”のニーズを満たすものを提供することが大事ということを、身をもって学ぶことが出来た経験でした。

②「顧客の達成したいこと」を理解する

マーケティングでは、顧客が何かを購入する時に、単にモノやサービスが欲しいわけではないと考えます。「何かを解決したい」「何かを達成したい」という目的があって、そのためにモノやサービスを使うというわけです。

この考え方を、皆さんの仕事に当てはめてみてください。

「あなたの仕事の”顧客”は誰か?(①のステップ)」そして、「その顧客は、あなたの仕事で何を達成したいのか?(②のステップ)」を深堀してみてください。

- 誰が、この仕事の顧客か?(例:この資料は誰に向けて作成する?上司?他部署?)

- その顧客は、この仕事を通じて、何を達成したいのか?(例:上司は、この資料を参考にして、意思決定をしたいのか?他部署に説明したいのか?経営層を説得したいのか?)

たとえば、上司から「会議資料を作って」と指示されたとします。

単に言われた通りのデータやグラフを入れるだけでなく、「上司がその会議資料を使って、何をしたいのか?何を伝えたいのか?何を決定したいのか?」という”顧客の達成したいこと”を理解することで、そのために必要な情報がなにか、どんな資料構成が最適なのかを考えることが出来ます。

いやいや、上司が達成したいことなんて、若手社員には分からないですよ…

こう思う人がいると思います。少なくとも、私は当時思っていました。

そうです。上司が考えていることを推測することは無理です。上司の考えていることは上司にしか分かりません。

だからこそ、上司に直接聞きに行きましょう!

上司に質問する時のポイントは、別の記事に書いてありますので、そちらを参考にしてみてください!

③独自の「価値提供(バリュープロポジション)」を明確にする

顧客の達成したいことを理解したら、次にやることは「どうすれば、その達成したいことを解決することができるのか」を整理することです。

たとえば、先ほどの会議資料の作成依頼の例でいえば、ただデータを入れるだけではなく、

- 「上司が知りたい結論を冒頭に簡潔にまとめる」

- 「課題点と解決策をセットで提示する」

- 「議論になりそうな箇所についても、資料をまとめておく」

- 「予算次第で議論の方向性が変わりそうだから、事前に費用を概算しておく」

顧客(上司)がよりスムーズに会議を進められるような工夫が「価値提供」となります。

まずは、自分のタスクが一部分であっても、“全体の中での価値”を理解しようとする姿勢が、仕事の質を高めていくことに繋がっていきます。

~ 私の経験談 ~

私が独自性を出せるようになったと自覚できたのは、入社4年目頃だったと思います。

すごく小さなニッチの領域ではあり需要もあるけど、誰も深堀してこなかった仕事に着目。このニッチエリアについて詳しくなり、この会社の中で自分が一番知識があると自信がついた時でした。

AIなども発達して、広く浅い知識は多くの人がアクセスできる時代。調べるには手間と労力がかかる仕事を突き詰めた結果、独自性のある視点で、チームに貢献できるようになった(価値提供できるようになった)というのは良い経験でした。

④「検証」と「改善」を繰り返す – フィードバックから学ぶ

マーケティングでは、施策を実行したらそれで終わりではなく、必ずその効果を検証し、次の施策に活かします。これはどの仕事でも同じです。

- 自分の提供した価値は、本当に顧客のニーズを満たしたのか?(例:自分が作成した資料は、上司の意思決定に役立ったのか?上司は満足していたのか?)

- 期待通りの結果は出たのか?(例:会議で結論は出たか?次のステップに進めたのか?)

- もし期待通りでなければ、何が原因だったのか?次はどう改善すべきか?

上司や関係者からフィードバックをもらったり、自分自身で結果を評価してみてください。

こういった反応を”データ”と捉えて分析する習慣が、着実に仕事力を鍛えていきます。

「感覚」ではなく「仕組み」にするために、ちょっとしたメモや振り返りが武器になります。

マーケティング思考は”再現性のある仕事”を生む

マーケティング思考を身に着けると、以下のような“再現性のある成果”を出せるようになります。

- 資料の説得力が上がる ⇒ 複数部署から信頼される

- 仕事の順番に理由がある ⇒ 優先順位の説得が通る

- 関係者の動きを予測して行動できる ⇒ プロジェクトが円滑に回る

このように、「属人的な頑張り」から「仕組みとして成果が出せる」状態になるため、会社や職種が変わっても評価される人材になるのです。

まとめ|マーケティング思考は”自律型人材”への第一歩

マーケティング思考は、皆さんの日々の業務に「誰のため、何のために、どうすればより良い結果が出せるか」という視点を与えてくれます。

これは、指示待ちではなく、自ら課題を発見し、解決策を提案できる「自律型人材」への第一歩です。

入社1年目~3年目の皆さんにとって、この思考法を身につけることは、今後のキャリアを築く上で大きなアドバンテージとなるでしょう。

ぜひ今日から、皆さんの「顧客」は誰か、その顧客が達成したいことは何か、そして「最高の価値提供」とは何かを考えながら、日々の業務に取り組んでみてください!

マーケティング思考を活用した仕事で、一目置かれる人材を目指しましょう!

ラボメンバーのひとこと

え…マーケティングって、分析とか広告の話じゃないの?って思ってたけど、これなら自分にも関係ありそう!まずは、”上司にとっての価値ある報告”を考えるとこから始めてみよう!

海外勤務を目指す人にも、この思考は必須。国や文化が違えば、”価値の伝わり方”も違う。だからこそ、”相手の立場で設計する力”が重要になる。今のうちに身につけておけば、世界中で通用するよ!

理系の研究職でも、上司や経営層へのプレゼンスキルは必要。マーケティング思考をベースにして、研究の提案資料を作ることで、その研究がどれだけ価値があるものかを伝えやすくなる。

こちらの記事について、ノート1枚にまとめてみました!ぜひご活用ください!

コメント